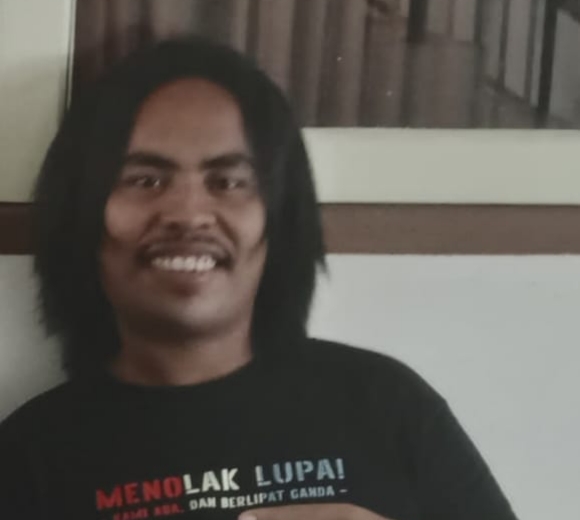

Oleh: Faldi Ramli

____________________

KAMPUS adalah rahim gagasan, tempat benih-benih perubahan disemai oleh mereka yang masih berani bermimpi. Mahasiswa berdiri di sana sebagai peziarah akal, berjalan menapaki lorong-lorong pengetahuan sambil menolak redupnya nurani. Di balik ribuan kata kuliah dan suara-suara pengajar, mereka menyimpan resah tentang masa depan: tentang bagaimana menata dunia agar lebih adil, lebih manusiawi, lebih bermartabat. Namun kegelisahan itu sering terhempas, terbanting di antara tembok kampus yang mulai membatu. membeku oleh rutinitas tanpa jiwa. Revolusi intelektual pun beringsut perlahan, terancam padam di tengah banjir pragmatisme yang menuntut gelar lebih dari makna. Tak sedikit mahasiswa yang terbuai oleh janji-janji palsu status sosial, hingga lupa bahwa semestinya akal mereka adalah senjata untuk membebaskan, bukan sekadar menyesuaikan diri pada sistem yang menindas.

Paulo Freire (1970) dalam Pedagogy of the Oppressed menegaskan bahwa pendidikan sejati bukanlah transfer pengetahuan, melainkan proses memerdekakan kesadaran. Mahasiswa sejati adalah mereka yang berani menantang sistem yang menindas, bukan sekadar menjadi produk dari sistem pendidikan yang kian hari kian kapitalistik dan pragmatis. Namun realitas hari ini menunjukkan ironi yang pahit: banyak kampus berubah menjadi ladang bisnis, mahasiswa direduksi menjadi konsumen, dan pendidikan tinggi kehilangan rohnya sebagai ruang dialektika dan pembebasan.

Kenyataan ini sejalan dengan kritik Noam Chomsky yang menyebut sistem pendidikan modern sering kali bertujuan mencetak individu patuh, bukan individu yang bebas berpikir. Mahasiswa diajarkan untuk mencari pekerjaan, bukan untuk bertanya bagaimana pekerjaan itu diciptakan, oleh siapa, dan untuk siapa. Proses belajar tereduksi menjadi ritual akademik: hafalan, presentasi, tugas yang mengejar nilai, bukan nalar. Maka jangan heran, banyak lulusan universitas yang pandai berargumentasi teknis, namun gagap ketika harus berbicara soal keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberpihakan pada kaum tertindas.

Betapa sering mahasiswa terjebak dalam kubangan akademik yang gersang makna, di mana proses belajar berubah menjadi sekadar ritual tanpa ruh. Mereka berlari mengejar angka, nilai, sertifikat, seolah lembar ijazah adalah satu-satunya tiket keselamatan di dunia yang keras ini. Padahal, jika mau jujur, banyak di antara mereka yang tak pernah sempat memerdekakan pikirannya sendiri. Inilah tragedi yang berdiri tegak di tengah era modern: kampus tidak lagi menjadi taman berpikir, melainkan pabrik pencetak buruh bergelar tinggi, tanpa keberanian bersuara, tanpa keberanian meragukan dogma. Mahasiswa seharusnya lebih dari sekadar penonton dalam panggung pengetahuan, merekalah seharusnya sutradara perubahan, aktor yang berani membongkar tatanan yang timpang, bukan justru terjebak menjadi penurut semata.

Padahal sesungguhnya, revolusi intelektual hanya lahir dari keberanian meragukan. Meragukan apa pun yang ditanamkan tanpa ruang diskusi, menolak tunduk pada dogma yang membius nalar. Mahasiswa harus bertanya, bahkan jika pertanyaan itu membuat para penguasa merasa terguncang. Karena ilmu tidak cukup disimpan di rak buku, ia harus bergerak, menantang, mengguncang, bahkan menumbangkan sistem-sistem usang. Di sanalah langkah kecil mahasiswa memperoleh arti: meruntuhkan kebodohan struktural yang diwariskan turun-temurun, menggantinya dengan keberanian berpikir dan kesadaran yang berakar pada keadilan dan keberpihakan pada sesama manusia.

Namun langkah itu bukan tanpa luka dan tantangan. Ada tembok birokrasi kampus yang tebal, aturan-aturan akademik yang sering menutup ruang dialektika, dan tekanan sosial yang menuntut mahasiswa menjadi jinak. Mereka diharuskan patuh pada jadwal, tunduk pada nilai, mengikuti paradigma lama tanpa banyak bertanya. Sementara semangat merdeka dalam berpikir justru sering dicurigai sebagai racun yang membahayakan. Mahasiswa yang mencoba menantang kemapanan sering kali dicap radikal, distigmatisasi, bahkan diintimidasi secara halus. Itulah kenyataan getir: kampus yang katanya tempat mencerdaskan justru menjadi penjara bagi gagasan yang menolak patuh.

Di lorong-lorong kampus yang lengang, suara kritis mahasiswa kerap dicap sebagai gangguan yang mengusik stabilitas. Poster perjuangan diturunkan, diskusi alternatif dibubarkan, bahkan mimbar kebebasan diejek sebagai tindakan sia-sia. Tidak jarang, mahasiswa yang menolak diam harus berhadapan dengan tekanan psikologis, sosial, bahkan ancaman hukum. Inilah ironi paling getir yang harus diakui: pendidikan tinggi yang seharusnya memupuk nalar merdeka justru berubah menjadi alat untuk membungkam keberanian. Kampus seolah ingin menghasilkan lulusan yang pandai menghitung, tetapi tidak pandai memprotes ketidakadilan.

Meski semua rintangan tampak begitu kokoh, selalu ada bara kecil yang tetap dijaga oleh segelintir jiwa. Bara itu memang tidak besar, tetapi sinarnya tulus dan hangat. Di sudut warung kopi berdebu, di kolong tangga fakultas, di ruang baca sederhana, mahasiswa masih berbisik tentang cita-cita besar. Mereka merawat percikan idealisme dengan diskusi, puisi, pamflet, dan orasi, meski hanya didengar oleh segelintir orang. Namun dari percikan kecil itulah air kesadaran menetes perlahan, menyuburkan kembali tanah revolusi intelektual yang lama dibiarkan kering.

Langkah-langkah kecil semacam itu sering kali dianggap remeh oleh mereka yang larut dalam kenyamanan. Apa gunanya diskusi di sudut kantin? Apa artinya membaca puisi tentang perlawanan? Tetapi sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa perubahan besar selalu bermula dari mimpi sederhana yang dijaga dengan sepenuh hati. Bung Karno, Tan Malaka, Che Guevara — semua pemimpin perlawanan lahir dari pikiran, bukan dari peluru. Dari kata, bukan dari bedil. Mahasiswa hari ini sepatutnya tidak melupakan akar sejarah itu, karena di sana tertanam harga diri generasi penerus bangsa.

Maka mahasiswa seharusnya tidak sekadar menjadi konsumen gelar yang mengejar status. Mereka harus berani menjadi penulis sejarah, menegaskan keberanian menantang arus. Mereka mesti sanggup membaca kenyataan dengan jujur, lalu menuliskannya dengan bahasa nurani, membaginya kepada siapa pun tanpa takut disalahpahami. Revolusi intelektual tidak akan tumbuh di tanah yang disiram rasa takut, tetapi di tanah yang dibasahi keringat keberanian. Mahasiswa yang berani berpikir, berani bersuara, dan berani bertindak adalah mereka yang benar-benar layak disebut intelektual sejati.

Perjalanan ini pasti menimbulkan lelah. Jalan panjang tak pernah mulus, penuh jurang dan kerikil. Akan ada teman seperjuangan yang menyerah di tengah jalan, silau oleh gemerlap karier, memilih nyaman di kursi empuk sambil melupakan idealisme. Tidak salah mencari nafkah yang layak, tetapi betapa celaka jika akal sehat dikorbankan hanya demi rasa aman semu. Dunia akan terus menindas yang lemah jika tidak ada kaum muda yang berani berdiri untuk menantangnya. Dan penantang itu, sudah pasti lahir dari jiwa merdeka yang ditempa di kampus.

Revolusi intelektual bukan tentang angkat senjata dan memerangi orang lain. Ia adalah tentang memerangi kebodohan, membongkar propaganda, meruntuhkan tirani pikiran, dan menyalakan api kesadaran di tengah rakyat. Mahasiswa mesti hadir sebagai jembatan, bukan menara gading yang tinggi tetapi dingin dan jauh dari rakyat. Mereka harus rela mendengarkan keluhan nelayan, petani, buruh, guru honorer, hingga anak-anak pinggir kota yang tak pernah melihat listrik menyala. Itulah tempat di mana nilai intelektual diuji: bukan di ruang seminar, tetapi di pelataran kehidupan nyata.

Seringkali masyarakat meremehkan mahasiswa, menganggap intelektual hanya sekadar selembar ijazah. Padahal intelektual sejati adalah keberanian untuk berpihak pada kebenaran, meski harus berhadapan dengan caci maki dan penolakan. Keberanian berpihak pada suara hati, meski membuat posisi kita menjadi sulit. Kalau mahasiswa hari ini masih ragu, patut dipertanyakan lagi: untuk apa kuliah, kalau akhirnya membungkam suara sendiri? Untuk apa gelar, kalau hanya dijadikan topeng agar diterima di meja-meja rapat?

Langkah-langkah kecil di jalan panjang revolusi intelektual memang rapuh dan mudah terhempas oleh arus pragmatisme. Namun sekecil apa pun, langkah itu adalah suluh. Setiap diskusi kecil, setiap unjuk rasa damai, setiap coretan di poster — semuanya menegaskan bahwa mahasiswa belum mati. Bahwa mahasiswa masih mau menyalakan nyala lentera di malam paling gelap. Bahwa setitik cahaya pun berarti di tengah lautan gelap kebodohan.

Aku percaya, mahasiswa adalah lentera. Sekecil apa pun nyalanya, ia mampu menembus kabut pekat kebodohan dan penindasan. Pikiran adalah senjata terampuh yang pernah diciptakan manusia. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengasahnya, mengarahkannya, dan melepaskannya ke jantung ketidakadilan. Karena hanya dengan pikiran merdeka, sebuah bangsa dapat menolak tunduk dan memilih bangkit.

Evolusi intelektual bukan perjuangan satu hari, bukan pula satu generasi. Ia adalah estafet panjang yang diwariskan agar harapan tidak padam. Kalau bara ini dibiarkan mati, maka kampus hanya akan menjadi pekuburan ide-ide besar, mahasiswa hanya menjadi robot, dan masyarakat hanya akan menjadi budak yang tak berdaya. Maka tugas setiap mahasiswa adalah menjaga api itu tetap menyala, sekuat apa pun badai mencoba memadamkannya.

Berjalanlah — meski perlahan. Bertanyalah — meski dihalangi. Rawatlah keberanian, sebab ketika bangsa ini haus pencerahan, mahasiswa-lah yang pertama dicari. Intelektual bukan sekadar tanda lulus, melainkan cahaya yang menuntun mereka yang tertinggal dalam gelap. Mahasiswa harus menyalakan mimpi, bahkan ketika seisi dunia meremehkannya.

Di jalan panjang revolusi intelektual, setiap langkah kecil adalah puisi. Puisi tentang keberanian, tentang cinta pada kebenaran, tentang setia pada nurani. Meskipun puisimu belum rampung, percayalah — setiap baitnya akan menjadi suluh bagi generasi setelahmu. Karena sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang diam, melainkan oleh mereka yang berani berjalan, meskipun langkahnya kecil, di jalan yang panjang dan berliku, demi sebuah perubahan besar. (*)